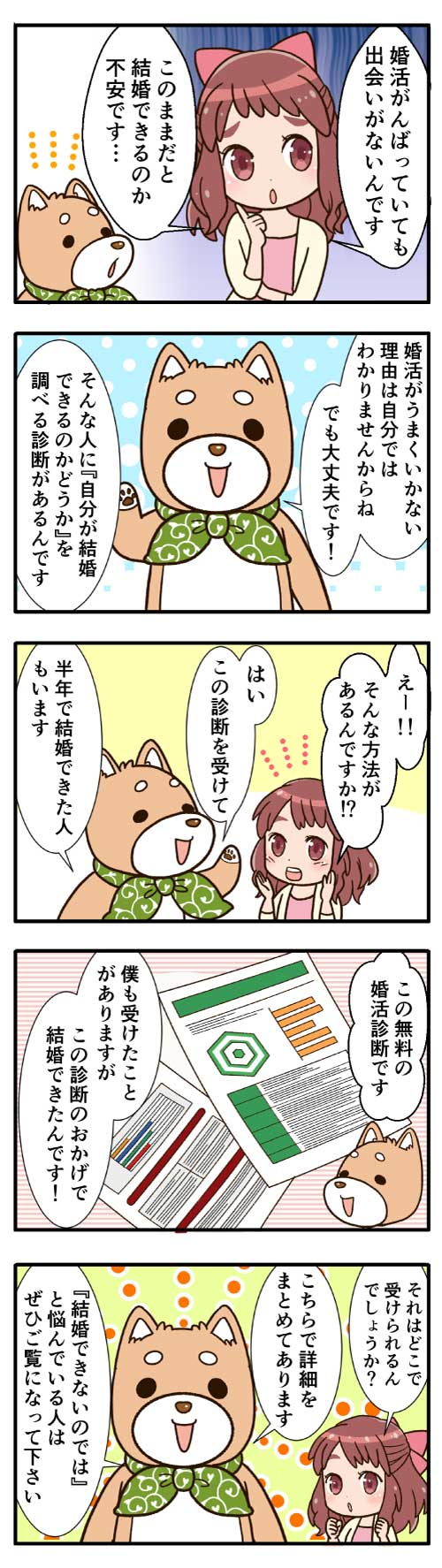

婚活マニュアルZの運営者である僕が実際に経験した婚活経験談を物語風にお送りいたします。ぜひ最後までご覧になってくださいね。

このサイトの運営者である私(柴太郎)は、32歳から本格的に婚活をはじめて3年後の35歳で結婚しました。

あの3年間はそれまでの人生でもっとも忙しく、そして充実した日々でした。婚活をしていく中で心が折れかけ結婚を諦めたことも何度もありました。

これから婚活をはじめる人・また現在婚活で悩んでいる人へ、私が経験したあの3年間が少しでもお役立ちできればという思いでこの物語をお届けします。

- 30歳過ぎたモテない男性が婚活をはじめて苦労したこと

- たくさんの婚活女性とお見合いしこと

- いろんな女性と交際をして感じたこと

- 婚活を成功させるために学んだこと

- 3年間本気で婚活をして伝えたいこと

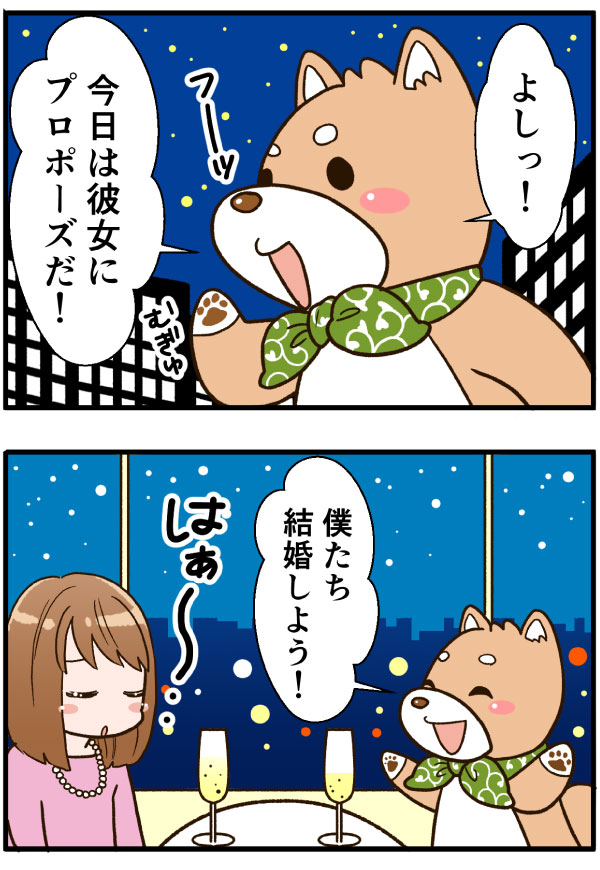

この物語は今から数年前の私が32歳、当時私が付き合っていた女性にプロポーズするところから婚活がはじまります。

結婚目前に考えていた32歳・・・別れは突然に

「私は別れたいって言ってるの。」

夜景が綺麗なレストランのテーブル越しにいる彼女は、怒り気味にそして呆れ顔でこういったのだった。

――さかのぼること1週間前

僕・柴太郎には付き合って3年になる恋人・まゆみがいた。

出会いのきっかけは僕の友達の紹介で、なんとなく付き合いが始まった。平日の夜や休みの日に買い物に行ったり、お互いの部屋でごろごろしたり、たまに旅行をしたりもして順調に愛を育んでいる。

柴太郎とまゆみは同じ年の32歳。

いい加減、お互い本格的に結婚を考える年齢だ。

しかし男32歳、仕事で結果を出し会社に認められたい年齢でもあった。

僕の勤務先は小さな会社で安月給ではあったが、なんとか会社に認められようと毎日遅くまで残業をし、ときには休日出勤もして結果をだそうと、彼女そっちのけで仕事に一生懸命に打ち込んでいた。

時にはまゆみとは1ヶ月近く会えないこともあったが2年付き合っていたし、連絡は定期的にしていたので「まゆみは僕との交際に不満がない」僕は脳天気にもそう思っていたのだ。

そんな彼女からある日メールが。

「そろそろ私達の今後について考えたいんだけど」

交際をはじめてもう2年。お互い32歳。

最近仕事ばかりでなかなか会えなかったけど…たしかにそろそろ真剣に将来について考えないと、そう思った僕は1週間後、まゆみに正式プロポーズすることを決意。

相変わらず仕事は忙しく給料は安かったが、「結婚しよう」と正式に伝え、そして両親への挨拶、式場見学と半年以内には正式に入籍することを伝えようと入念に準備をしたのだ。

「ごめん、待った?」

待ち合わせていたランドマーク近くの広場で、僕は右手を挙げた。少し先に、植え込みの縁に座ってぼんやりとしているまゆみの姿が見える。

「待ったよ、だいぶ」

「ごめん、会社出る直前につかまっちゃってさ。今日はレストランを予約してるんだ。」

「・・・うん。」

どことなく、まゆみの様子がおかしい。遅刻したのを怒っているのだろうか。

一生に一度のプロポーズ。夜景が綺麗なレストランで食事を済ませると彼女からこう切り出してきた。

「こないのメールの件だけど・・・」

「うん。これまで不安にさせてごめんね。大事なことだから僕から伝えるね。僕たち結婚しよう!」

きっと喜んでもらえる。そう思って見た彼女の表情はまったく違うものだった。

まゆみは怒り気味にそして呆れ顔でこういったのだった。

「いや、そうじゃなくて私は別れたいって言ってるの。」

まゆみの思いもよらない言葉に、僕は口を開けたまま固まってしまった。

頭の中を、いろいろな考えがぐるぐるする。なにかの冗談だろうか、とか、今日は4月1日だったかな、悪い夢をみてるのかな、とか。

「ど、どうして?」

「なんかもう、柴太郎君とは将来が考えられないっていうか。これまでも考えてくれてる感じもしなかったし」

「いやでも、僕も僕なりに将来のことをいろいろ考えてたんだけど、結婚とか、そういうことも…」

「仕事ばかりだったよ。」

そうピシャリと言われ、僕は思わず口ごもった。

いずれ、まゆみと結婚することになるだろうとは思っていたけれど、たしかに仕事優先にはなっていた。

とくに最近は仕事が忙しくて休日も外に出るのが億劫になりがちだったし、結婚すると言っても貯金も十分とはいえない。

結婚式だ、引っ越しだ、という面倒ごとに向き合う気になれないまま、ついつい僕は結婚から目をを背けていたのだ。

「それは、その…」

「私ももう32歳になるし、子供だってほしいし、時間がないんだ。だから、柴太郎君とは結婚は無理かなって。もう決めたのよ。」

今後ちゃんと考えるから別れたくない、と言ってはみたものの、まゆみはもうずいぶんきっちりと気持ちの整理をつけてしまっていたみたいで、首を横に振るだけだった。

閉店までの間の話は平行線のままで、まゆみは結局考えを変えることもなく、サヨナラ、という言葉を残して去っていった。

まゆみの後ろ姿を見送りながら、3年という月日がほんの一瞬で夢のようになってしまったことに、僕は戸惑うばかりだった。

気がつけばひとりきり

――あれは夢だったのではないか?

などと思っていられたのも、1週間くらいのことだった。毎日当たり前のようにこなしていた彼女との連絡がぷつりと途絶え、週末の予定もすべて白紙。

付き合っている間は、忙しくて彼女に気が回らない、なんて思っていたのに、いざ別れてみると、やたら孤独感にさいなまれる。なんでこうなってしまったのかと、毎日頭を抱えるばかりだ。人間、足元の幸せに気づかないとこうなるんだな、と、僕は深いため息をついた。

思えば、まゆみと付き合い始めたのは、僕もまゆみも30歳の時だ。最初から真剣に結婚のことも考えるべきだったのに、僕は恋人がいるというだけで満足してしまっていた。

彼女は、付き合っている2年の間、僕が「結婚しよう」と言い出すのをずっと待っていてくれたのかもしれない。

そう思うと急に寂しくなって、僕はスマホの連絡先を転がして、片っ端から連絡を入れた。決して友達が多いわけではないが大学の時の同級生、前の仕事の同僚。みんな久しぶりの相手ばかりだ。彼女がいる間、不義理にも連絡すらしなかった友人たちである。

「久しぶり。最近なにしてる?今度飲みにでも行かない?」

そのセリフを何度繰り返しただろうか。

結果は、ほとんど全滅だった。まあ、急にLINEしたり電話したところで断られてもしかたがない、とは思っていたけれど、驚いたのは、その断りの理由だった。

――今、奥さんが妊娠中だから。

――子供二人の育児の最中で、飲みになんか行けないんだよね。

同い世代である30代の連中は、男も女も、みんないつの間にか家庭を持っていたのである。電話の向こうから、無邪気な子供の声が聞こえてきたのも一度や二度ではなかったし、中にはマイホームを新築しているやつまでいた。32歳という年齢はそういうものか、ということに、僕は初めて気がついたのだった。

仕事が忙しくて、ここのところ新しい人と出会ったことなんかなかったし、まゆみ以外の女の子と連絡を取るなんてこともなかった。当たり前のようにあると思っていたものがふわっと消えてなくなってしまうと、僕は恋愛というものをどう初めていいのかわからなくなっていた。これから新しい出会いがあるなんて、想像もつかなくなってしまっていた。

――あれ、僕、結婚できるかな?

そう思うと、心の底からぞわぞわと焦りが募って、体全体に広がっていった。これまで、結婚したい!という気持ちになったことなんかなかったのに、結婚できないかもしれないと一度思うと、いてもたってもいられなくなった。年取って、妻も子供もなくただ孤独に死んでいく自分をリアルに想像して、これはいかん、と思ったのである。

僕が、マズい、これはマズいぞ、とぶつくさつぶやいていると、スマホがぶるぶると震えだした。画面を見ると、「黒田」という名前が出ている。僕の友人の一人で、まゆみを僕に紹介してくれたやつである。僕がかけた電話に折り返してくれたようだ。慌てて通話状態にして、もしもし、と続けた。

「なあ、あのさ、突然だけど、僕って結婚できると思う?」

電話の向こうから、急に何言ってんだお前は、という黒田のあきれ返った声が聞こえてきた。<第2話につづく>